研究内容

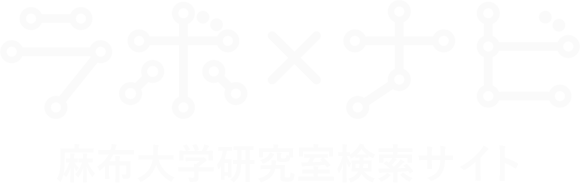

日本は今後、人口減少と都市への集中が著しく進む国です。変わりゆく人間活動のなかで、生物多様性とどのように向き合うべきでしょうか?世界最先端の課題について解決策を一緒に考えましょう!

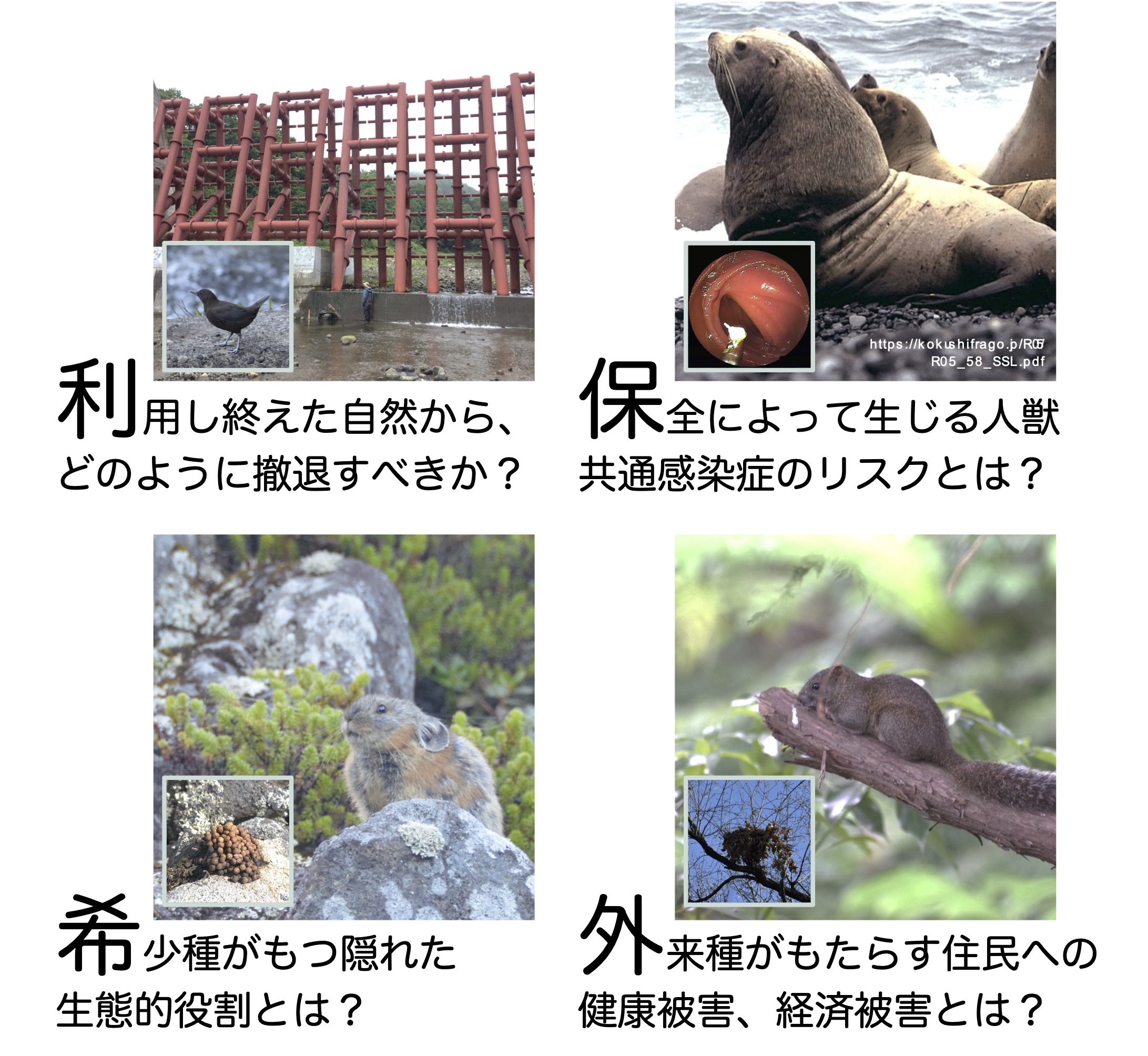

1.都市有害生物管理の生態学

わたしたちの身の回りにはゴキブリやダニ、ネズミなどの招かれざる生物が暮らしています。これらの生物はヒトの生活に依存して生き延び、ヒトの繁栄とともに「しぶとく」分布を拡大してきました。結果として、異物混入や食害、火災、感染症などの被害が引き起こされ続けています。みなさんはこれらの生物が起こす問題をニュースで目にすることがあると思いますが、彼らが普段どのように生きているかご存知でしょうか?都市有害生物はこれまで駆除されるばかりであったため、意外にも生態学的な視点で研究されてきませんでした。当ラボでは、これらの「生きざま」を解明し、得られた知識を実際の現場における管理・駆除に活かすような研究を展開しています。

2.マイナーな生物間相互作用の解明

日本は生物多様性ホットスポットに位置付けられています。希少な生物の宝庫であるにも関わらず、それらの多くが人間活動の影響下にあり、いまなお絶滅の危機に瀕しているためです。なかには存在すら知られることなく失われてしまう生き物の関係性も含まれています。一度失われてしまえば、我々には二度と知るすべはありません。普段、意識することがないかもしれませんが、人類は自然からさまざまな恩恵を受けて暮らしています。これらの恩恵のことを「生態系サービス」と呼びます。衣・食・住に必要な資源や、災害の緩和、医薬品の原料提供、レクリエーションの充実、さらには地域のお祭りに至るまで、自然はヒトの暮らしを豊かなものにしてきました。自然を構成する生物種を明らかにし、それらのつながりを明らかにしていくことは、我々が享受しうるサービスを一層理解することにつながるはずです。当ラボでは、これまで見過ごされてきたマイナーな生物間相互作用の探索や、それらの定量化に努めています。わたしたちと一緒に未知なる発見に挑んでみませんか?

先生からひと言

この研究室では「ラボから野外まで、大自然から大都会まで」をキーワードに、幅広くかつ主体的に学んでいくスタイルをとっています。身近なゴキブリやネズミを扱うこともあれば、超マニアックな寄生虫を探すこともあります。こうした活動の実績として、教員だけでなく、学生・院生も積極的に論文を執筆し、水陸問わず成果を公表してきました。関連企業や研究所との共同研究も展開していますので、研究しながら就職先を探すことも可能です。